Robots : en grande culture, ils entrent par la petite porte

L’homme qui a posé pour la photo d’ouverture de ce dossier n’est pas un mannequin mais un véritable agriculteur. Agé d’une quarantaine d’années, Jean-Baptiste Vervy pratique la grande culture dans la Marne depuis 2007, mais pas seulement. « J’ai toujours été pluriactif, d’abord dans le syndicalisme puis le monde du numérique et de la communication ». Il a en particulier participé au projet Wizifarm. Aujourd’hui, quand il n’est pas dans son exploitation, il se consacre à une agence de conseil en communication, Les Blacks Moutons, montée avec des partenaires. Autant dire qu’il n’a pas d’appréhensions pour les nouvelles technologies, encore moins pour les robots agricoles.

Investir un jour dans un robot agricole ?

Pourtant, il les adopte sans emballement, de manière raisonnée, sur les matériels qu’il emploie pour partie en commun avec deux autres collègues sur un total de 500 ha. « J’utilise par exemple l’autoguidage sur les tracteurs et la moissonneuse, et notre pulvérisateur possède de nombreuses fonctions dont l’intérêt est directement mesurable. En fait, j’essaie toujours d’en faire une approche économique ».

Ainsi, sur un sujet tel que la modulation des apports d’engrais à partir d’un capteur de biomasse, dans laquelle il a investi assez tôt, il reste dubitatif. « Aujourd’hui, je n’ai pas d’éléments pour dire que c’est rentable ». Quant à investir un jour dans un robot, il n’en voit pas aujourd’hui l’intérêt.

Premier frein : « La superficie moyenne de nos parcelles n’est que de 8 hectares, il faudrait souvent le déplacer. » Autre argument : le faible débit de chantier des robots dédiés aux grandes cultures. L’argument habituel en faveur de la robotisation est le manque de main-d’œuvre, mais Jean-Baptiste Vervy n’en fait pas une préoccupation prioritaire. « Nous avons aujourd’hui des réponses avec la largeur des outils, qui peut s’accroître. Nous venons par exemple d’acheter un semoir d’occasion de 12 mètres, très productif et d’un coût maîtrisé. » L’autoguidage relativise aussi cette question du temps. « Le tracteur est devenu presque un bureau où je fais régulièrement des réunions en visio, où je me concerte avec les collègues de la cuma en même temps que le travail se fait dans la parcelle. » En période de pointe, s’il faut travailler en 2×8 et donc de nuit, les automatismes présents sur les tracteurs actuels s’avèrent également bien utiles.

La prestation à coût équivalent

Jean-Baptiste Vervy ne rejette pas pour autant les robots. « Quand ils répondent à une problématique de pénibilité du travail, comme en élevage ou en maraîchage, c’est différent. Mais pour les grandes cultures, je ne me laisse pas séduire par la technologie pour elle-même, je regarde la rentabilité. D’autant plus que ces matériels vont évoluer très vite. Si demain un prestataire nous propose un service de désherbage à un coût compétitif, avec des robots toujours mis à jour, pourquoi pas. Dans ce domaine, il faut passer d’une stratégie de propriété à une stratégie d’usage. » Etant engagé dans une démarche d’agriculture de conservation, il considère d’autre part qu’il y a aujourd’hui un autre secteur dans lequel investir en priorité : le sol. « Il est là, sous nos pieds, bien vivant, et contrairement au matériel, il ne se déprécie pas et apporte au contraire de la valeur. »

Robot : un gros clivage entre élevage et cultures

Quand on regarde les chiffres publiés récemment par l’Observatoire des usages du numérique en agriculture (Chaire Agrotic et #DigitAg), il apparaît que l’élevage a trouvé de bons arguments en faveur des robots. Il y en aurait environ 18 000 en service en France, dont 14 000 pour la traite et 1 000 pour l’alimentation. Ils répondent à des préoccupations de pénibilité et d’astreinte quotidienne, essentiellement dans la filière bovine.

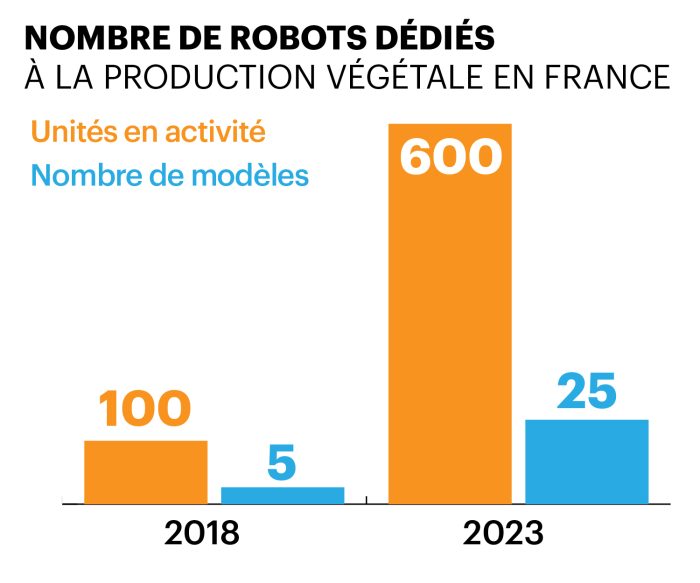

Le nombre de robots dédiés à la production végétale a été multiplié par 6 en 5 ans (Source : Observatoire du numérique en agriculture).

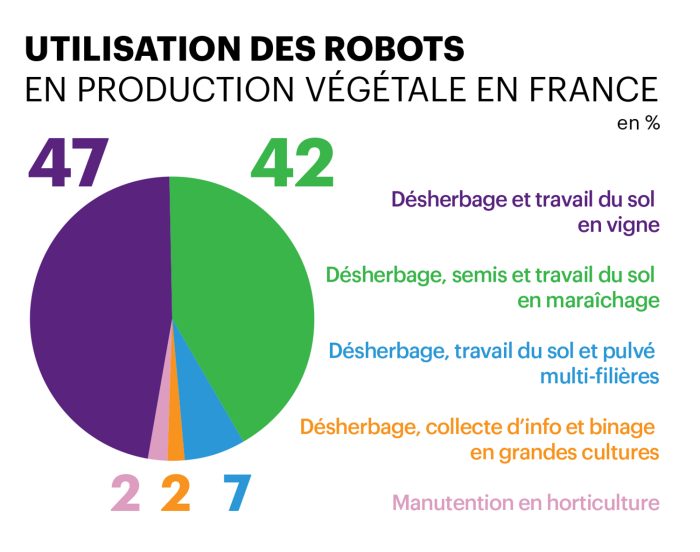

C’est en viti et en maraïchage que les robots sont le plus utilisés (Source : Observatoire du numérique en agriculture).

Du côté des productions végétales, l’inventaire de l’Observatoire estime le parc à environ 600 unités, six fois plus qu’en 2018, quand avait eu lieu la première étude. Une grande majorité de ces engins sont actifs en viticulture et en maraîchage, deux secteurs gourmands en temps, en particulier pour le désherbage mécanique. Dans les vignes, la conduite demande beaucoup d’attention et le fait de ne pouvoir travailler qu’un voire deux rangs à la fois limite le débit de chantier. Le recrutement de chauffeurs salariés s’avère également difficile. Quant aux légumes, leur entretien mécanique impose également du temps mais aussi une fatigue physique à laquelle peu d’opérateurs aspirent.

La viticulture et le maraîchage commencent à trouver de l’intérêt aux robots.

Travail, données et environnement

Ces arguments se retrouvent clairement dans les quatre facteurs d’adoption des robots qui émergent de l’Observatoire 2023. En résumé : « Le manque de main-d’œuvre. Le gain de confort de travail. La précision des données récoltées. Les enjeux environnementaux. » La notion de données recouvre essentiellement, à ce jour, celles sur l’état de santé des animaux et des plantes. Quant à l’environnement, concernant les productions végétales, deux axes ressortent dans les motivations à adopter la robotisation. D’une part l’idée de faire appel à des petits robots, plus respectueux des sols que les gros engins à conduite humaine. Et d’autre part le désir de remplacer les herbicides chimiques par le désherbage mécanique ou la tonte d’un couvert.

Adopter un robot : des freins non négligeables

L’Observatoire relève en revanche quatre grands freins à l’adoption des robots. D’une part le coût d’achat et de maintenance. Il est vrai qu’on est encore loin de la production en série. D’autre part, le manque de formation des agriculteurs. Effectivement, la technique avance tellement vite que même les plus jeunes ont peu de chance d’avoir côtoyé des robots durant leurs études. Troisième obstacle mis en avant : la nécessaire adaptation des pratiques, en particulier, dans le cas des productions végétales, la gestion des parcellaires et l’adoption de l’enherbement en remplacement du désherbage chimique. Enfin, les aspects réglementaires mériteraient des avancées. L’Observatoire note « un encadrement sévère de la sécurité en général, mais d’autant plus pour les grands robots qui représentent un risque létal pour l’homme. » S’agissant des cultures, il cite aussi « l’impossibilité d’immatriculer son robot et donc de rouler sur les routes. »

Un exemple de chantier en prestation par Naïo (photo constructeur).

En Californie, Naïo facture à l’hectare

Notre agriculteur témoin Jean-Baptiste Vervy cite la prestation comme une hypothèse à approfondir. Victoria Ruiz (Supagro), responsable de l’Observatoire des usages du numérique en agriculture, confirme. « J’ai identifié au moins deux constructeurs qui proposent cette formule. C’est pour eux un moyen de rassurer les agriculteurs. »

Jean-Baptiste Vervy compte plus sur la productivité des matériels classiques et l’organisation que sur la robotisation.

En effet, qui va signer un bon de commande d’une valeur de 200 000 € à une start-up qui n’a pas d’antériorité à faire valoir, ni de réseau de concessionnaires sur le terrain ? Le constructeur français Naïo l’a compris et propose cette formule sur le marché américain, selon un modèle de RaaS (robot as a service) déjà répandu dans le monde de la robotique en général. Ainsi, en Californie précisément, Naïo exploite six machines pour le désherbage. Le débit de chantier s’échelonne entre 2 et 4 ha/jour, pour un prix facturé entre 370 et 740 $/ha.

Et pendant ce temps-là, en France, les incitations gouvernementales du plan France Relance, les PCAE et autres certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) ne raisonnent qu’en termes de subvention à l’achat pour encourager l’utilisation des robots en agriculture…

![[FIRA 2025] Désherber avec un robot en grandes cultures : c’est possible !](https://www.entraid.com/wp-content/uploads/2025/02/desherbage-softirob-350x197.jpg)

![[Avis] Bakus L : « Une précision de travail fabuleuse »](https://www.entraid.com/wp-content/uploads/2025/01/Avis-Bakus_Ouverture-350x197.jpg)