L’agroécologie collaborative en action

S’installer sans terre ni matériel

« L’animal fait partie de l’agriculture de régénération », partage Frédéric Thomas. L’agriculteur reçoit sur ses couverts les animaux de José Réquiexa, éleveur voisin. « L’animal est un facilitateur de l’agriculture. On a souhaité avoir un éleveur et donc on a soutenu son installation à proximité de nos fermes céréalières. Il s’est installé quasiment sans terre ni matériel, juste avec ses moutons. Le contrat n’est pas financier. On est fournisseurs d’aliment avec nos couverts. L’idée est d’être les plus économes possible en s’appuyant sur les fonctionnalités du sol. Il optimise encore cela en instaurant du pâturage tournant », précise-t-il.

Cela concerne 20 à 30 ha chaque année. En échange, les éleveurs prêtent main-forte aux céréaliers en période de pics d’activité. « C’est alors confortable d’avoir de l’aide aux semis ou à la récolte, souligne l’agriculteur. Et c’est une alternative à l’achat de machines plus grosses et plus larges. Dans cet accord, les éleveurs peuvent aussi nous emprunter le matériel. Tout est ainsi mutualisé. On est vraiment dans l’entraide. »

Les animaux bénéfiques pour les sols

« Il y a un avantage sanitaire certain car les animaux circulent dans des zones où il n’y en a pas eu, poursuit Frédéric Thomas. Le risque parasitaire est donc réduit. Et puis ces passages occasionnent du piétinement. Cela limite l’occupation par le campagnol, qui est une problématique en semis direct. On observe aussi que le couvert agit de façon favorable sur l’activité de prédation des rapaces. Mais surtout, les piétinements des couverts par les animaux, tôt dans la saison, sont bons pour l’activité biologique du sol. Il y a aussi moins de résidus pour le SD. »

L’aspect territorial importe aux yeux de Frédéric Thomas. « Avec ce projet, on amène sur le territoire une source de revenu, une activité complémentaire, sans réduire le potentiel céréalier. L’élevage est intégré et en synergie avec les céréales. C’est même plus facile de partager les outils, les moyens et les connaissances, quand on est plus nombreux. »

Agroécologie collaborative : tout mutualiser

« Avec d’autres agriculteurs, s’est constituée sous l’impulsion de Frédéric une sorte de communauté d’intérêt », rapporte Franck Baechler. Le jeune éleveur s’est installé en 2018 sans bâti ni matériel, sur 70 ha. « Notre façon de travailler, c’est tout mutualiser, y compris le temps, le savoir et les compétences, mais sans structure enregistrée. »

Frédéric offre l’infrastructure. Du fait de ses différentes activités, il est peu présent. « On a convenu d’un barème d’entraide qui est le même pour la mobilisation du matériel et l’intervention culturale chez lui. L’enregistrement se fait simplement sur un calepin. On note les heures de tracteur et les hectares pour les outils. En fin d’année, on fait le bilan entrée/sortie, puis on s’arrange pour rééquilibrer.»

« Chacun fait comme ça. Les bergers calculent le coût de pâturage par jour pâturé et par brebis, par exemple. Pour le moment, je ne mets pas d’animal chez Frédéric car j’ai assez de surface pour mon pâturage tournant. D’autant que l’animal est vertueux pour les cultures, je préfère l’avoir chez moi. »

Des réglages nécessaires

Pour autant, tout n’est pas rose dans la symbiose céréaliers/éleveurs. « Il y a pas mal de relargage de carbone avec les déjections animales, analyse Frédéric Thomas. Cela accélère le flux de fertilité, alors qu’en ACS on cherche à le ralentir. »

De son côté, Franck Baechler partage ce constat et fait des analyses de sol poussées. « L’un de mes objectifs est de donner une ration de matière organique (MO) au sol. Sur trois ans, je suis arrivé à caractériser une élévation du taux de MO liée. Mais la MO libre était encore à un niveau trop bas. J’ai interprété ce résultat par le fait qu’il y avait trop de pâturage et pas assez de ration au sol. J’ai donc changé mon fusil d’épaule et fait plus de stock sur pieds vivants. Et ça marche. Lors du dernier pointage, tous les curseurs de MO sont au vert. Je m’autorise désormais à laisser une forte biomasse au sol. »

Autre contrainte relevée par Frédéric Thomas : « Au bout de quelques années, nous avons observé une augmentation des ray-grass. Le fait que le couvert soit rabattu, qu’il y ait un relevage de la teneur en azote et de la fertilité favorise cette herbe. »

« On s’inscrit dans une gestion évolutive »

Les agriculteurs ajustent donc leurs pratiques en fonction des observations qu’ils réalisent. « On s’inscrit dans une gestion évolutive, voire holistique, de la ferme, analyse Franck Baechler. Car une décision prise un jour est obsolète le lendemain. On a par exemple dû s’adapter au marché baissier des céréales. Ma surface a diminué cette année. Par contre, ma vente directe d’animaux va très bien. J’ai plus de demandes que ce que je peux fournir. J’augmente donc le cheptel et j’adapte la production de biomasse sur l’exploitation. »

Le système mis en place par les céréaliers et les éleveurs est vivant. « Dans cette communauté d’intérêt, l’objectif est de s’agrandir, explique Franck Baechler. Un jeune est en train de s’installer. On l’accompagne. Il s’appelle Pierre Alexandre et ne fait que de la brebis. Ce dernier va utiliser le matériel de Frédéric. Il pourra ainsi profiter d’un matériel récent et fiable. Cela lui coûtera bien moins cher que s’il avait dû investir. Je lui ai vendu quelques bêtes le temps qu’il mette en route sa production. »

Et grâce aux services que se rendent les agriculteurs et donc à l’agroécologie collaborative, le nouvel éleveur peut déjà prendre quelques jours de congés. « Il a été serein car il savait les animaux suivis. » Et cela va même plus loin. « Il a sa vision. Par exemple, je suis très axé sol. Lui est très bon sur le suivi sanitaire alors que j’ai moins de compétences. On est donc très complémentaires. »

La ferme comme écosystème en agroécologie collaborative

Frédéric Thomas développe une approche originale de l’exploitation agricole. « Je développe la ou les fermes comme un écosystème. Je préfère d’ailleurs plus parler d’écosystème que d’entraide ». Car l’agriculteur, spécialiste des TCS, continue d’explorer l’innovation en agronomie et plus largement dans le système de production.

Pour lui, les couverts, les animaux, le territoire, le matériel et les hommes font partie de la même équation. Il précise que « l’une des clés de réussite de ce modèle est de travailler avec des gens différents. On évite ainsi d’être en compétition. Par exemple, on ne peut pas tous être céréaliers avec les mêmes cultures implantées, au risque de se retrouver en compétition pour l’utilisation du matériel mutualisé. À partir du moment où on a des besoins très différents, c’est plus facile d’optimiser l’utilisation du matériel. C’est le cas pour mon tracteur avec chargeur frontal, utilisé par trois agriculteurs.»

En complémentarité, on donne une valeur aux compétences et à la main-d’œuvre. Nous sommes partis dans les 30 €/h car nous ne voulons pas la sous-valoriser. Ça nous permet d’avoir une forme d’échange le plus juste possible. Ça apporte aussi une capacité de gestion. L’utilisation du chargeur frontal est par exemple estimée à 25 €/h. C’est plus facile pour la compta. Par exemple, 4 heures de travail au foin font 100 €. Comme il est facile de calculer ces estimations, on se pose de suite la question « la dépense est pertinente ou non ? ». L’aspect échange de compétences, de savoirs, n’est pas chiffré. Mais c’est un énorme intérêt du système. C’est l’une des clés, et ça n’a pas de prix ! »

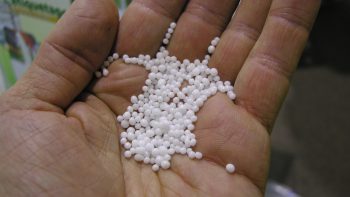

Un pâturage tournant le moins contraignant possible

« Mon objectif est de gagner un maximum de temps » décrit Franck Baechler. « Mes brebis sont le plus souvent en pâturage tournant. Le matériel est soit du filet soit du spider pac 3 fils que j’installe au quad. Toutes mes parcelles sont montées en couloirs de fils électriques sur 48 m. La distance est choisie exprès comme multiple de largeurs de semis et pulvé. Je ne touche pas à cette clôture high tensil.»

Il continue : « L’objectif est d’être très mobile avec les animaux, de ne pas perdre de temps. Pareil pour le travail en culture. Aussi, je laisse libre la tournière. J’espère garder cette configuration jusqu’à la retraite ! »

Utiliser le moins de filets dans l’agroécologie collaborative

« Les deux contraintes principales sont les 2 MO. C’est-à-dire la matière organique et la main-d’œuvre. Par rapport au revenu que je me fixe, je ne peux pas passer un temps plein sur l’élevage. Le pâturage doit être calé d’avance. Et je ne touche qu’au fil avant et au fil arrière. C’est l’avantage de se configurer en couloir. Je peux préparer les cases pour la semaine. Ce système me permet de me consacrer à mon autre activité de conseil agronomique en agriculture régénérative. Et ça me laisse aussi le temps de réaliser des opérations culturales chez Frédéric ».

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com